2月15日(日)、徳島新聞広報誌「リオ」に、新店情報として掲載されました。

詳しくは次のボタンをクリックしてください!

2月15日(日)、徳島新聞広報誌「リオ」に、新店情報として掲載されました。

詳しくは次のボタンをクリックしてください!

「T-over人権教育研究所・人権こども塾」これからの予定です。

参加をご希望の方はご連絡ください。

私どもが伝えられる機会も残り僅かとなってきました。思いを同じくする方々、これからの時代を担う若い皆さんの参加をお待ちしています。

【2026年2月】

■2月21~22日(土日) 人権教育実践交流集会参加 高知県

■2月23日(月祝) 人権こども塾第16講「みんなでTalk over」 13:30~16:30 徳島県教育会館(徳島市)

■2月下旬 国連NGO横浜国際人権センター機関紙 「語るかたるトーク」 発刊

【2026年3月】

■3月20日(金祝) 人権こども塾第17講「4期生卒業式・2025年度閉講式」 13:30~16:30 徳島県教育会館(徳島市)

■3月下旬 国連NGO横浜国際人権センター機関紙 「語るかたるトーク」 発刊

【2026年4月】

■4月1日(水) 人権こども塾「数学教室」スタート!

昨年の夏に開かれた、「2025年鳴門市人権地域フォーラム」の記録ができあがりました!

共同代表である森口健司の進行のもと、私や元板野中生徒の教え子たち、また参会した県内外の方々の言葉が溢れています。

全6編(PDF)です。こちら から、どうぞご覧になってください。

本の苦手な私が読めた(書いた)本を、毎月1冊紹介するコーナーです。

主には人権に関わりがある本ですが、読みやすい本です。

よければ手に取って扉を開いてみてください。読み終わればまた翌月。

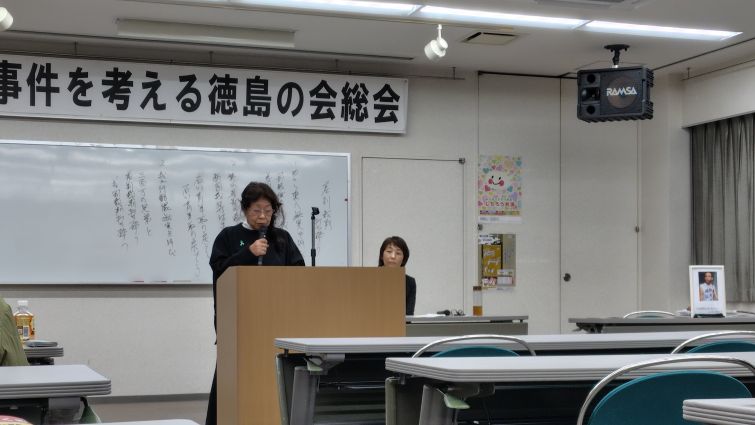

1月29日(木)、県内で開かれた集会にあわせて開かれた「狭山事件を考える徳島の会」総会に参加してきました。以前は毎年、石川一雄さんと早智子さんが二人揃って参加されていたのですが、新型コロナ禍以降、体調に万全を期すため来徳されていませんでした。そして今回、残念ながら早智子さんだけの帰徳となりました。

早智子さんが会の冒頭、思いを込めて話し始めます。

「他では了解を得てから一雄さんの遺影を立てるのですが、ここでは何も言わず立たせてもらいます」

舞台のそばの机には、一雄さんの遺影。

31年7カ月の獄中生活。釈放されたのは56歳。苦しいはずであった人生を一雄さんは、「苦しかったけど、無駄な時間ではなかった」と言っていたと言います。それは獄中にもかかわらず、文字などいろんなことを学び、いろんな人と出会い、支援してくれる人がいたからだそうです。

だから彼は、とても明るく、よく笑っていた。周りが楽しくなったと。そして徳島が大好きだったとも。仮釈放後、徳島でした海水浴、剣山登山、BBQ、潮干狩り、その思い出のすべてが宝物だったと。

昨年3月11日10時31分、一雄さんは86歳で天国に旅立ちました。実に62年間の闘いでした。

早智子さんは言います。「一雄さんが亡くなったこの日この時刻は、1審で死刑判決が出された「3.11」、2審で無期懲役刑が出された「10.31」と重なる。これは一雄さんが、「忘れないで」との意思を込めて亡くなったメッセージではないか」と。

亡くなったあとすぐの4月4日、早智子さんが申立人となり、第4次再審を請求しました。これは今の再審法が、再審請求は親か直系の兄弟、妻子しかできないからです。ということは、一雄さんにとって早智子さんしかいない今、本当に最後の闘いでもあります。

とはいっても、袴田事件でも再審開始から判決まで10年かかりました。この時間はあまりにも長い。長すぎる。それは早智子さんの年齢を考えると、本当に厳しい。裁判所は直ちに「証人尋問を行う」こと。検察は「出された判決に決して文句を言わない」こと。そのためにも、再審法が改正されることがどうしても必要です。今回の選挙は、そのための選挙ともいえます。

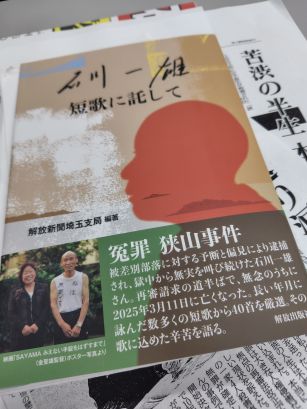

亡くなる直前に詠んだ歌。「次の世も生まれし我は此のムラに 兄弟姉妹と差別根絶」 無罪になった暁には記念碑を立て、この歌を刻みたいとも。

毎年企画している埼玉への狭山現地調査を、今年は6月13日(土)に行います。マイクロバスを貸し切り、仲間内だけでの行程になりますが、皆さんもご一緒にいかがでしょう。早智子さんへの励ましや、自身の学び直しも込めて。

会が始まる前、早智子さんがそっと、座る私のところに置いてくれました。昨年10月31日に出版された「石川一雄 短歌に託して」。これから読んでみようと思います。。。合掌

1月18日(日)、人権こども塾特別講座⑧「「SAYAMA みえない手錠をはずすまで」上映会&石川早智子さん講演会」が開催されました。

詳しくは↓のボタンをクリック!

1月17日(土)、人権こども塾定例講座第15講「人権農業体験・峠スピリッツ」が開催されました。

詳しくは↓のボタンをクリック!

「差別、戦争、環境汚染とは、人間が持つマイナス欲に金(経済)という価値観を持ち込んだ政治的産物」

最近考えていることです。とはいえ多様性の時代。これも多様性の一つとして認めざるを得ないならば、その方向に社会的に偏りすぎていることが大きな問題です。そこに問題性があるならば、バランスをとるため、これとは異なる価値観軸が必要です。今、私が志向しているのはその方向です。

しかし現在の方向性は、長年かけて政治的に作り上げられた価値観です。容易に変えることはできません。しかしこのままでは、この国も、もしかすると人類も、破滅するしかないかもしれません。ここはそうならないための学びの場です。

「ない道はつくれ」

おこがましいながら、私の実感です。同じような思いを抱いて突き進んできた人は、これまでにもたくさんいたでしょう。道なき道を歩いたあとに、新たな道はできていくのだと思います。

「人権とは?」 よくある問いです。あなたはどう答えるでしょう。私もずっと考え続けてきましたし、調べもしました。辞書やネットなどに出てくるものを片っ端から読みもしました。でも、難しかったり、ピンとこなかったり。どれもしっくりこないのです。そこで参考にしているのが、杉藤会長(横浜国際人権センター)がおっしゃった言葉。

「人権とは、生命と幸せを守り大切にすること」

「本当にそうだろうか?」と、いろんな場面に当てはめるのですが、どれもしっくりくるのです。よく政治家は「国民の生命と財産を守る」と、口を揃えたように言います。よく似てます。「生命」は同じです。でも、「幸せ」と「財産」が違います。たった一つの違いですが、これが意外と、本当に大きいのです。

幸せの価値観は、人それぞれ違います。極端なことを言えば、人を傷つけることが幸せな人もいるかもしれません。その人のその価値観を守ることも人権かといえば、生命が守られてないから、それは人権とは言えません。じゃあ自分を傷つけることは許されるのかといえば、それも自分の生命が守られてないから、やはり人権とは言えません。

自他の生命と多様な幸せの価値観、その両方が大切に守られることが人権だというのです。

最近、「暗闇っていいな」と思うようになってきました。一見、暗闇と言えば、悪者のイメージが強いですが、明るいだけもどうかと思います。明るさの中で、明るさは感じられません。暗さがあるからこそ、明るさは感じられるのです。明るさは必要であり大切です。でも、だからといって、暗さは疎まれる存在ではないのです。

「そこに希望があれば、暗闇は怖くない」

希望が見えない暗闇だけの世界は怖いし、明るさばかりで陰のない世界は心もとないものです。闇から目を背けるのではなく、内なる闇としっかり向き合いつつ、希望を失うことのない人間になれればと思います。

今年、人権こども塾のある場面で、「ボクらは見えない糸でつながっている」と感じたことがありました。それは、「想いはここに置いてある」ということが実感できた瞬間でもありました。私には、そんなにたくさんのお金も、世間に認められるような地位や名誉もありません。ただ、発した言葉や思いが誰かの心の中に残るのなら、それが金や地位や名誉に勝る、自分の求めていたことかと思います。

人権こども塾は今春で5年めを迎えることになります。さらにパワーアップする気もしますし、しぼんでしまう気もします。人権に力を入れない今の教育の現状を思うとき、関心のある中高生が育っていないと感じるからです。やはり、教育です。肝心なのは教育のあり様です。

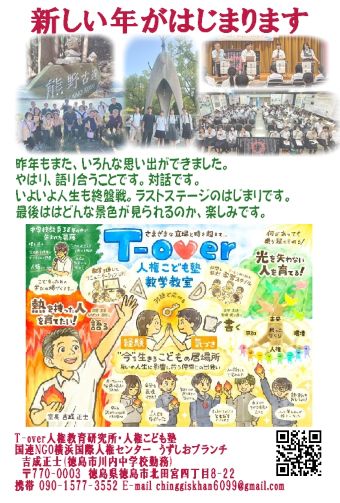

今年のT-over人権教育研究所・人権こども塾の活動計画です。

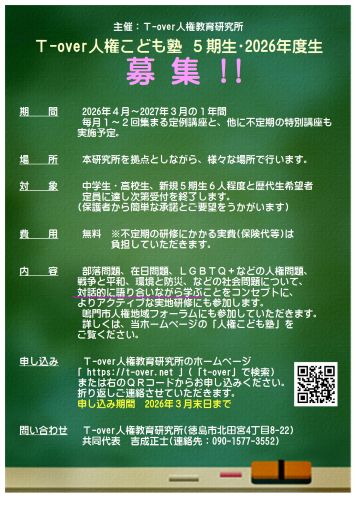

1.「人権こども塾5期生」の募集・開催

現4期生、2025年度生の期間も残り3カ月となりました。新規5期生、2026年度生の募集を始めます。今年も異次元の、何刀流もの、人権に根差した中高生を育てていきたいと思います。もちろん夏の一泊研修もします。秋の人権文化祭も復活です!

2.「T-over人権こども塾数学教室」の開設

いよいよ数学教室の開設です。といっても、生徒が来なくては開店休業。数学を学びながら、人権について学ぶ小中高生を育てていきたいと思います。なお塾生は、教室を無償で自由に利用できますので、どうぞご活用ください。

3.「鳴門市人権地域フォーラム」へのかかわり

昨年もそうでしたが、立場や年月を超えた出会いや学び合いがありました。様々な立場の大人同士が、大人とこども塾生が、共に学び合える貴重な場にしていければと思います。

4.国連NGO横浜国際人権センター月刊誌「語るかたるトーク」への寄稿

今年も、この1年の出来事やその時々の思いを記録として残していきながら、全国の多くの仲間に発信していきたいと思います。

5.「みんなで語り合う人権学習」の実践と啓発

私たちの基本理念です。様々な人権課題について「自分を語る」ことに、どれだけの可能性が秘められているか。これからもチャレンジしていきたいと思います。

6.「ライフ・ツーリズム」の開発と推進

瀬戸内を中心とした、人権にまつわる各所を巡る旅のネットワークを拡げていきたいと思います。みなさんも一緒に旅しませんか?

人権をベースにつながった多くの仲間と、おもしろいこと、楽しいことを共に分かち合える1年に、今年もできればと思います。立場を越えていつまでも!

本年も、どうぞよろしくお願いします。m(_ _)m

12月22日(月)、前日の結婚式の翌日、せっかくの機会にと、気になっていた神戸の3か所をめぐりました。

一つめは、神戸港震災メモリアルパーク。30年前の阪神淡路大震災のときに被災した港の一部を現存保存しているところです。

うちの両親も、直後に現地に来たとき、船が港に着岸できなかったと言っていました。

M7.3、死者6434人。詳しい様々な数が、この裏面に記されています。

これらの碑のすぐ海側にあるのが、これらの保存施設です。

2年前の能登半島地震では、海岸線が大きく隆起しました。地震とはそういうものなのだと思います。人工物の脆さではありますが、自然の力とはそういうものなのだと思います。

ちなみに、今回私が泊したのは、この左奥の山のようなホテルでした。

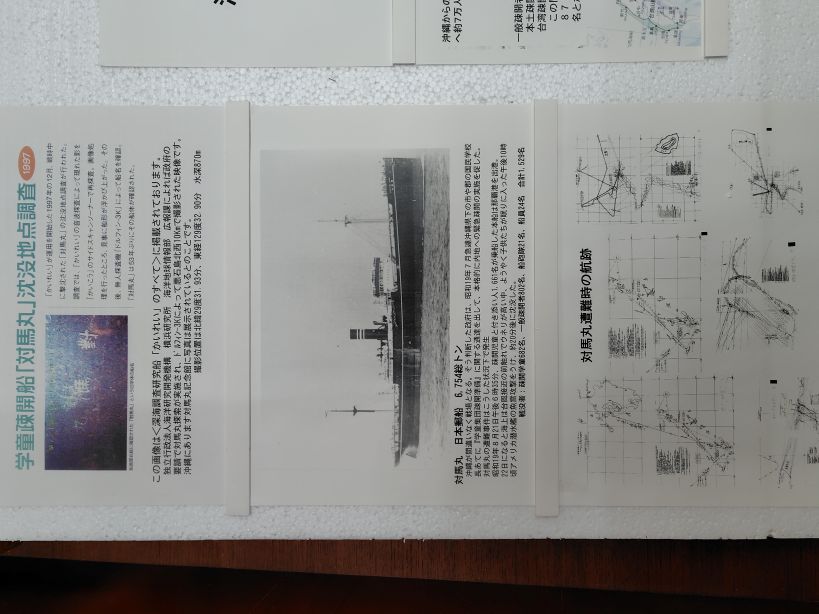

そして気になっていた場所の二つめは、歩いて5分くらいのところにある「戦没した船と海員の資料館」です。ちょっとここはビックリでした。というか、衝撃でした。今まで自分があまり認識できてなかったということに。

ここは、軍艦や戦艦といった船ではなく、戦争とは全く無縁だった商船や客船などの民間船が、国家総動員法によって国に接収され、船員とともに戦場に散った船や船員を弔う資料館です。

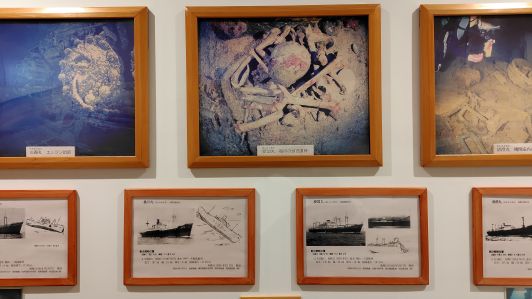

館内には、それこそ無数の船の絵や写真が飾られていました。それはまるで、船を「物」として見るのではなく、「遺影」として見るかのようでした。実際、展示書類には、船のことを「彼女たち」と表現しているものもあり、船乗りの、夫婦のような、家族のような、家のような絆が感じられました。

対馬丸についての展示もありました。今年特にトピックスのようなっていましたが、実は敵の潜水艦や飛行機によって沈められた船は、小型の船を含めて7,000隻以上もあり、対馬丸ものそのうちの1隻だったわけです。

沈没した船とともに戦死した乗組員は60,000人以上。そのうち14歳の若年船員は1,000人近いそうです。中2くらいの若者が、たかだか2~3カ月の訓練で、戦場に向かったというのです。この事実は、今の今まで知りませんでした。しかも彼らは兵隊ではありませんから軍事訓練を受けずして、船乗りというだけで戦地に送られています。そんなバカな話はありません。

そんな人たちや船は、今も海に眠ったままです。同じ海の仲間であるという仲間意識からか調査が行われ、遺骨の写真も撮られていました。

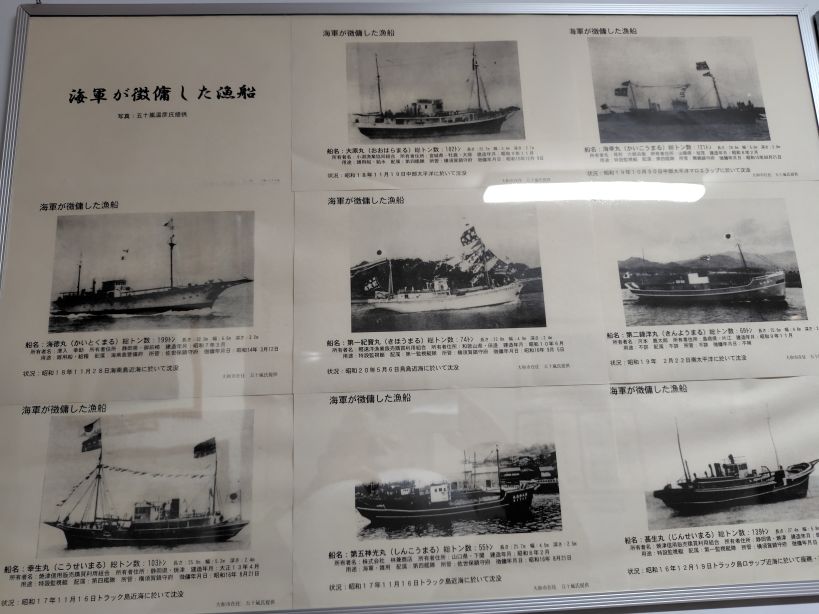

海軍が徴傭した船には漁船もありました。商船や客船では戦うことはできませんが、それは漁船も同じです。しかも小型です。それで何をしろというのか、と激しく憤りが込みあげます。

「私たちは船乗りであり、海を愛し、船を愛す人間であって、人殺しのために船乗りになったのではない」

激しく強い言葉に、無念さを感じます。

海はロマンです。夢であり、希望であり、未来です。そんな思いや憧れをもち、船乗りになった人も多くいたのではないでしょうか。船乗りでなくても、海にはロマンがあります。それを挫く戦争。散っていった無念の若い命。そんな事実はあまり知られていません。これはもっと知るべき事実です。強く強くそう感じました。

気になっていた場所の三つめは、そこから歩いて10分くらいの東遊園地にある、「1.17希望の灯り」に隣接する「慰霊と復興のモニュメント」です。

6,434人の方々があの震災で亡くなったのですが、そのうちの一人は、私の親戚の者です。被災した方の名前全員が刻まれているという話は聞いていましたが、確認したことはありませんでした。今回初めて訪れ、確かめることができました。思わず手を合わせ、今までの非礼を詫びました。

長い間ご無沙汰をして、申し訳ありませんでした。

今回結婚した教え子が中学生のとき、「私はお母さんのお腹にいたとき、あの地震の前日に神戸のホテルにいた」と発言したことを覚えています。そして翌日、そのホテルは倒壊。「もし1日違えば、私はここにこうしていなかった」と。

その子が30年の歳月を経て、神戸で結婚式を挙げるとは、何とも不思議な縁です。

にしても、幸せのおすそ分けをいただいたような、本当にステキな結婚式でした。感無量。。。

やはり「幸せ」であることです。笑顔であることです。そのためにも、それを阻害する差別や戦争などの人権侵害を根絶する取組は必要不可欠です。

神戸の街は、クリスマスでずいぶんと賑わっていました。そんな街を楽しみながら、こういった場所を訪れてみるのもいいのではないでしょうか。

この冬休みにいかがですか。特に1月17日に向けて神戸の街、いかがでしょうか。

11月15・16日(土日)と、香川県豊島に行ってきました。この夏に人権こども塾の一泊研修で訪れたところです。といっても、これまで何度もお邪魔し、多くのことを学ばせてもらったところですから、懐かしい気持ちになれる場所です。

今回は、一泊研修でお世話になる予定だった石井さんの体調をうかがう旅でもありましたが、着いてまずは昼食に「食堂101号室」へ。

これがまた、古民家を改装した、いい雰囲気の食堂なんです。どうです?いいでしょ。

ランチも良くて、旅行者向けの料金ですから少し高めですが、身体が洗われるような料理です。

昼からどうする?と相談して、今回の瀬戸芸でちょっとした話題になっている作品を観に行くことにしました。それが、こちら。

なんとも、どう表現すればいいのか。まったく同じ子どもの像が大量に。そして胸と背中に数字。よくよく聞いてみると、背中の数字は世界のある国の緯度と経度。胸の数字は、その国までの距離。向いているのはその国の方向。つまり、子どもの数は世界中の国と地域である197体。そして作者は、台湾出身。

何とも意味深い作品に関心はしたものの、このまま夕方になり夜になれば、どんな様になるのか。。。安全面はどうなのか。。。近隣住民の方々はどんな思いで受け入れたのか。。。

どうやらひと悶着あったようです。そもそも瀬戸芸は、少子過疎化している瀬戸の島々に人を呼び込もうと企画されたイベントですが、どうやら島の人々への対処や安全性、同意などの点が不十分なままに強引に押し進められているようです。

今回の瀬戸芸期間、約100日間で島に訪れた観光客は、約14万人。ということは単純計で、毎日平均1400人が訪れたことになります。豊島は700人にも満たない小さな島。そこに船で毎日1400人が来ればどうなるでしょう。

なかには事故を起こす不届きものもいるようですが、それに的確に対応できる行政的支援はありません。それだけたくさんの人が来ればお金をたくさん落としてくれるだろうと思うと、実のところそうでもなく、主催者がほとんどすべてを吸い上げていく始末。つまり島の人々にすれば、確かに人がたくさん来るようになって賑わいは取り戻したように見えるけど、実のところ不都合なことばかりが残されているとも。

それが、華々しく大成功のように見える瀬戸芸の実態。これなら、あらゆる無責任を押し込めようとした豊島産廃事件と構造的にはまったく同じです。権力を握っている国や県、資本家が自分に都合のいいようにふるまい、住民に不都合を押しつける。そして利益を吸い取る。ちっとも対等な関係ではありません。

そんなことまで分かって観光客は来ればいいのですが、「うわー、すごーい」だけで呑気に立ち去っていく人がほとんど。どこまで人間は愚かしくなったのか。。。この子どもたちに罪はないのですがね。。。

翌日朝、あらためて豊島事件について、石井さんからお話を聞きました。何度聞いてもいい。本当に勉強になる。豊島事件を通じて、他の様々な社会の問題、差別や人権の問題、戦争の問題とつながります。受験勉強のみに取り縋ることの愚かさを感じます。本当に大切に学ぶべきことは何なのかを考えます。私が、私たちが向かう方向性について考えます。

以前島にはなかった自販機。徳島にはない自販機。無印良品の自販機。ついつい珍しく眺めてしまいました。きっとそんな調子で利用されていくのでしょう。島には店がほとんどないから、便利といえば便利です。でも、ここでもまた売り上げは中央に吸い上げられていきます。

地元島民が正当に意見が述べられ、対等な関係で尊重され守られ、そしてあらゆる資源がちゃんと還元される社会システムを、自分事として考えていきたいと思います。

ちなみに石井さん、体調も戻ってきたとのこと。ホッ、です。無理しすぎないように長生きしてください。

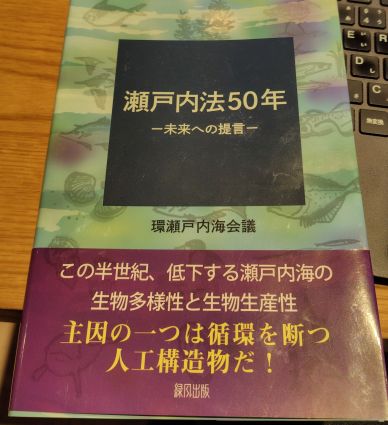

ちなみに、今回も本を1冊入手しました。

海はきれいに見えるのに、魚や貝などの生物は激減したと言います。魚が獲れなくなったとも。それは吉野川でも聞く話です。いったいどういうことか。透明度の高い透き通った海は、逆に言えば、プランクトンなどの小さな水生生物が棲めなくなったということ。だから魚も育たないし、増えない。減る一方。いったいどうしてそうなってしまったのか。このままでいいのか。それが本当にきれい海と言えるのか。勉強してみます。今の日本のあり様を。

「狭山事件の再審を求める県内集会」

10月27日(月)、18時から開かれた表記の会に行ってきました。

主催あいさつのあと、石川早智子さんからのビデオメッセージが上映されました。

3月11日に一雄さんが急逝し、4月4日に第4次再審請求はしたものの、いまだ不安定な審議状況です。

一雄さんが亡くなって第3次再審請求は打ち切られたものの、これまでの資料は継続されることになりました。とはいえ、ひっくり返されたくない検察は、いたずらに時間稼ぎをしている模様です。

というのは、現裁判官の家令(かれい)裁判官は、三鷹事件の証人尋問を、つい先日認めたばかりの人権派裁判官。ならば狭山事件も!と思いたいところですが、この家令裁判官、来年の3月で定年退職なのだそうです。次回三者協議は2月。ここで証人採用するかどうかが、最大の山場といえます。もしそれを逃せば、新しい裁判官のもと、またイチからやり直しで、検察の思うつぼ。また長い長い年月を要することになるのです。

それともう一つ。今ある再審法の改正です。

1.裁判所が相当と認めるときには検察に証拠開示を命じなければならない。

2.裁判所が再審を開始したときに検察は不服申し立てできない。

こうならない限り、再審は検察に有利にしか働きません。これでは真の民主主義とはいえない。

講演された「狭山事件を考える徳島の会」代表、木村弁護士はこうも言います。

家令裁判官はきっと証人採用をすると思う。そして来年度中には再審開始が決定する。なぜなら、かつてあった徳島ラジオ商事件を知らないわけがない。とするならば、きっと、退官前に道筋をつけてくれるはずだ。

徳島ラジオ商事件が引き合いに出てくるとは思いもよりませんでした。

服役中も冤罪を訴え続けて再審請求をし、出所後も再審請求を続けたものの思い半ばで亡くなり、死後ようやく再審が開始されて無罪となった、冨士茂子さん。

私が中学・高校時代に通った数学塾の先生は、その冨士茂子さんの弟さんと甥御さんでした。

そしてその教え子である私が、やはり死後無罪に挑んでいる石川さんを支援。そしてまた、数学塾を開こうとしている。不思議な縁だなと思います。

いずれにしても、来年2月の三者協議です。

それまでにできることは、世論を形成すること。周りの仲間に声かけをすること。署名活動を広げること。

自分にできることは、とにかくやりましょう。後に悔いを残さないためにも。。。!

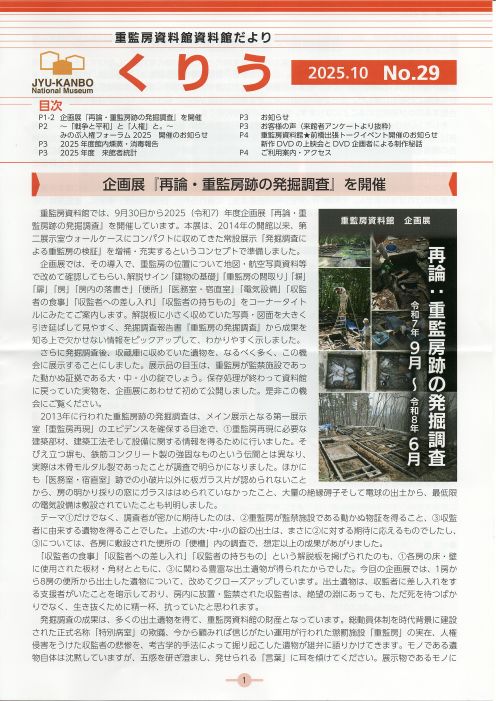

群馬県草津にある、重監房資料館から、資料館だより「くりう」が届きました。学芸員の黒尾さんからです。

「くりう」は、国立ハンセン病療養所栗生楽泉園(くりうらくせんえん)からきています。

学芸員の黒尾さんは、以前は東京都東村山市にある多磨全生園(たまぜんしょうえん)で勤められていました。

全生園に伺ったときも、園内をご案内していただき、貴重な話をたくさんしてくださいました。皆さんも行くといいですよー!

重監房資料館に伺ったときも、これまた貴重な話をたくさんしていただきました。

たとえば、皆さん!草津温泉はよく聞きますよね。「湯畑」で有名な草津温泉です。

あの「湯畑」周辺にかつてハンセン病者が居住していたこと。そしてその地を無理矢理奪われたこと。

代わりに湯川の最下流部「湯之澤」に住まわせられたこと。そこはかつて死人が投げ捨てられていた「骨が原」と呼ばれたところだということ。

しかしその後、昭和6年のらい予防法により、「湯畑」からさらに離れた、新設の楽泉園へと再度移住させられたこと。

そんななか、病を治癒してくれると信じていた患者たちは、草津温泉の源泉1本を楽泉園までひくよう要求したと言います。

とはいえ、強酸性の草津温泉。鉄製の管ではすぐに錆びます。患者たちは考えました。そして、これを手作りしたというのです。

木をくりぬいた木製の管です。凄いと思いませんか。そうしてでも、草津の湯を守りたかったのだそうです。病を治したかったのです。

多磨全生園とも、大島青松園とも、長島愛生園とも違う歴史を感じました。

皆さんもぜひ、草津温泉がてら、栗生楽泉園や重監房資料館を訪れてみてください!

昨年に続き、5月10日(土)に埼玉県狭山市に狭山差別事件現地調査に行ってきました。

何とも言えない、本当に気持ちの沈む、追悼の現地調査となりました。

気持ちと同じ、どんよりした曇り空のなか、事務所でさっちゃん(石川早智子さん)が出迎えてくれるのですが、口を開いて何か言おうとするたびに、言葉が詰まります。

一雄さんが亡くなって2か月。まだまだ整理がつかない気持ちが伝わってきます。

それもそうです。30年連れ添って、とてつもなく大きな目標に向かって歩んできたパートナーがいなくなったのですから。

事務所内に設けられた祭壇に、それぞれが手を合わせます。

さっちゃんが、翌日が月命日になるからと桜井さんが贈ってきてくださった、と献花について話してくださいます。

忘れてないから、支援するから、との思いが滲み出ます。

研修会の冒頭、先月開かれた追悼集会で上映された、キム監督によるショートムービーが上映。

何とも言えない思いがあらためてこみ上げてきます。

無罪を勝ち取るため、何としても長生きすると続けていた早朝ジョギングの場面から始まりますが、なのにどうして、どうして検察は、裁判所は、との思いに駆られます。

無実を叫び続けて62年。そんな人生であっていいのでしょうか。

来る日も来る日も、毎年毎年裁判所前で立ち続け、訴え続けた日々は何だったのでしょうか。

徳島の人間には見慣れた、懐かしい風景も出てきます。さっちゃんと紡いだ、穏やかな風景です。

「石川一雄さんが叶えることができなかった 夢を 無念を 忘れない」

同じ思いで、ムービーは終わりました。

5月30日(金)18:00から「ふれあい健康館」(徳島市)で開かれる石川一雄さん追悼集会でも上映されるようです。どうぞみなさんもご覧ください。

さっちゃんからのあいさつ。でも、口を開けば涙。。。

これまで10人の裁判官、63回にもおよぶ三者協議。そして62年の闘い。

ただただ、凄いと言おうか、凄まじいとしか言いようがありません。本当に誇りある生き方です。

これまで掛け合い漫才のようだった二人のあいさつが、さっちゃんだけの寂しい語りとなりました。

安田さんからのお話。

今も生きる、278点に及ぶ新証拠。そして第4次再審請求に向けての証人尋問と再審開始の請求。

再審に向けた取り組みとして、50万人を目標とした新たな署名活動も行うようです!

ぜひとも達成したい!皆さんにも、多くの方々にもご協力をお願いしたい!

日本の司法制度、再審制度を改め、変えるためにも!

主のいなくなった一雄さんの椅子。

すぐ横に置かれた祭壇。その祭壇にひときわ清々しく置かれた額。

素敵だなぁ、誰が書いたんだろう…とつぶやくと、

隣で安田さんが、葬儀屋さんなんです、と。

えっ?!

葬儀屋さんが、一晩で作ってくれたんです、と。

思いがないとできないことのように思えます。素敵な仕事です。

そんな素敵な人権感覚をもった人間を、いろんなところに増やしていきたいと思いました。

まだ、夢は終わりません。

現地調査のスライド画像

去年(2024年)、一雄さんと。最後の写真となってしまいました。