八万中学校3年生第3回学年全体人権学習

2024年10月4日(金),八万中学校3年第3回学年全体人権学習を行いました。

いよいよ卒業を控え,今回は就職差別をテーマにしての学習でした。

事前に「部落地名総鑑」,ドキュメンタリー番組として放映された「いろめがね」,「許せない就職差別」,「就職差別につながる14項目」について学習しての仕上げの時間となりました。

今回の資料は,「私の目を見て!」です。(資料「人権だより12号」は こちら から)

今回も「八中方式」を活用しましたが,なかには本当に感心するような発言もありました。

そんな授業内容です。どうぞご覧ください。

発問1.勝子さんのように,自分の存在と同じくらい大切にしてきたことを否定的に言われたら,あなたはどんな気持ちになりますか。そのようなことは今までにありましたか。人権学習を否定的に言われたらどうでしょう。(発言一部抜粋)

各班の共有

家族のこと,友達のこと,好きなアーティストのこと,自分の存在と同じくらい大切なことがあります。

勝子さんにとっては,中学時代に先生やクラスメイトと共に学んできた人権学習ではなかったでしょうか。

それは私たちと同じかもしれません。

それが否定的に言われたらどんな気持ちになるでしょうか。

1-①「私は小学3年生のときに,ある同級生に自分の絵をバカにされて,勝手にごみ箱に捨てられていて,そのときすごいショックで。でも私には絵を描いたりすることが,自分の存在と同じくらい大切なことです。もしそんな感じで,自分の存在と同じといえることをけなすような人がいたら,たぶん勝子さんみたいに行動には出さないけど,言葉でたぶん伝えると思います。ありがとうございました。」

1-②「勝子さんのように言われたら,私はすごい悲しいし悔しいと思います。そして人権学習を否定的に言われたら,こういう人ほど気づかない間に,本人の知らない間に,よく差別をしてしまうと思います。私も人権学習を面倒くさいなと思ったことがあったけど,そのとき私も知らない間に差別をしていたと思います。そう思うと,人権学習に前向きになれると,差別とか嫌な思いをする人が少なくなっていくんじゃないかと思いました。ありがとうございました。」

1-③「たとえば自分が頑張ったことを否定されることって,人以外にされることってあるんですよね。たとえば,頑張ったのに結果がついてこないみたいな。めちゃくちゃ頑張ったのにテストの点が思うようにいかないとか,思ったように学校に行けないみたいなところで自分の努力は否定されることはあるんじゃないかと思います。」

1-⑥「自分の存在と同じくらい大切にしてきたことを否定的に言われたら,かなり嫌だと思います。自分は小学校のときにそれを経験したことがあって。自分以上に大切にしていた物とかことが侮辱されたことがすごいショックだったことを覚えています。」

1-⑦「もし自分の家族のことを否定的に言われたら,ムカつくし,そんなことを言った人とはもう関わりたくないと思ってしまうと思います。そして勝子さんと同じように論破したくなると思います。昔,好きだったアーティストのことを,周りの人に差別的な否定をされてムカつきました。そのアーティストはK-POPの部類に入りますが,韓国人だから何?と思って,そのときの自分の意思をはっきり伝えました。歴史的に見れば日韓問題とかあるけど,そのアーティストたちは日韓問題のために活動してないし,無自覚に差別している人が多いと感じました。以上です。」

これまでの学びが自分を変えてくれたことがよく伝わってきます。学びが自分を変えていくのです。

また,テストの結果が返ってくるたびに,自分が否定されているような感覚。それは,多くの皆さんが日ごろから感じていることかもしれません。

でも,それで皆さんのすべてが計れるわけではありません。そのことをみんなで確かめ合いたいと思います。

人権に関心をもたないということは,いつの間にかいじめや差別をしてしまうかもしれないということ。無関心がいじめや差別を生んでいくということ。

いじめや差別をなくすには,前向きになる必要がある。そのために,関心をもつこと。

こうやって語り合うことが,関心をもつことにつながっていくのだと思います。

否定から入るのではなく,まずリスペクトすることの大切さを,あらためて認識しました。

発問2.勝子さんはこの後どうしたと思いますか。あなたの進路のことで不安や悩み,つらいことがあれば,あなたはどうするでしょう。そのような友人がいれば,あなたはどうしますか。(発言一部抜粋)

各班の共有

2-①「私は勝子さんのように一人対全員なら,正直私は身を潜めます。それで仲間外れにされていじめられたりするのが怖いからです。それに対抗するなら,勇気と自分の意志を強く持つことが必要だと思いました。また,私はもし悩みごとがある友人がいれば,相談に乗ったり,一緒に解決策を考えたり寄り添いたいです。私も同じ状況なら,周りに助けを求めるからです。相手の心に寄り添うことで,少しでも気持ちが軽くなり,手助けができると思います。以上です。」

2-②「勝子さんはこのあと,普通に毎日仕事に行って仕事をするってことで,闘ったと思います。闘うっていったらたいそうなことのように聞こえるけど,ただおって,自分がここにいるんだってことを示しているだけで,闘いになるんじゃないかなと私は思いました。もし自分の悩みができたら,人にとにかくしゃべったり,紙に書いたりして,言葉にして出します。悩みってなくならないものだと思ってて,悩みをなくそうとするんじゃなくて,その悩みを認めようとすることが,私の一番の悩みの解決策だと思ってます。」

2-③「私は自分一人で考えたり悩んだりすると思います。誰か友達や家族に相談したら,自分の意志じゃなくても,その人の意見に流されてしまう気がするからです。相手の意見に干渉されすぎて,本当に自分が望んでいるものが分からなくなることが一番怖いし,嫌なので,自分から相談とかあまりしないです。もし誰かから自分が相談を受けた側になったときに,相手にどう寄り添うべきか考えたんですけど,さっき川上さんの意見を聞いて,悩んでいるときは言葉でしっかり伝えるっていう,自分とはまったく反対の意見だったんですけど,その言葉を聞いて,すごいめっちゃ。自分とは違うけど,めっちゃ心に寄り添ってる気がして,こういう人に相談したいなって思いました。」

こんなふうに,発言者の思いに自分の思いを返していくことって,いいです。すごくいいです。

誰かの思いが,自分の思いの変容につながる。

これが,「みんなで語り合う人権学習」の醍醐味でないかと思います。

「人は変われる」それを実感する一コマです。

2-④「僕はもし進路のことで悩んでいる友人がいたら,親に相談することを勧めます。僕は最近自分の将来の夢がないことがコンプレックスでした。でも自分の親に,なぜその仕事をしよう思ったかを訊いたら,意外と気軽な理由で驚きました。僕は将来のことについて決めるのは,それ相当の理由が必要だと思っていたので,前よりも気楽に考えられるようになったと思います。」

2-⑤「私は勝子さんはこのあと,仕事を続けたと思います。私の友達のお姉さんが障がいを持っていて,その子からよく相談を受けているんですけど,その子が,「もしお母さん,お父さんがいなくなったら,私一人でお姉ちゃんを見ることは無理。つらい。疲れた。死にたい」などをその友達が言っていて,私はどうしたらいいのか分からず,ただ,「一人で抱え込まないで。相談してな」しか言えなかった自分がとても悔しかったです。」

2-⑥「勝子さんは先生の言葉を思い出し,部落の出身の人と一致団結して,この工場内の部落への偏見をなくしていくと思います。こういう言葉や行動があれば,部落差別がこれからもなくなっていくのではないかと思います。また不安や悩みがある友人がいれば,その人に寄り添える,寄り添ってあげるだけで,近くにいてあげるだけで,不安や悩みがある人は,信頼できる人だったら,安心とかしてくれると思うので,そういう人に僕がなれたらいいなと思います。」

2-⑧「私は勝子さんは愛子さんに自分は部落出身だけどそれの何がいけないのかと言えるくらい自分を強く持っているので,さっき川上さんが言っていたように,おるだけで,そこにおるだけで闘っているって言ってたんですけど,それとまったく同じで,隠さずに,そのまま,自分のまま働き続けるのかなと思いました。私も進路は,将来の夢がないので,それにあった選択ができないから不安に思うときもあるけど,親に相談するようにしています。あと友達で相談に乗ってくれたり,その子の相談に乗っていたりしてるので,そういう友達がおってよかったなと思いました。」

2-⑨「勝子さんはたぶん闘ったんだと私は思います。私は今の進路に不安を持っていて,体験授業とか部活とかを体験してみて,この高校がいいっていうのは決めたけど,家からだいぶ距離があって,お父さんがあまりお勧めしていません。毎日その学校へ自転車とかバスで行くんかとか,その学校におる人こんな人とかおるんぞとか,不安なこととかいっぱい言ってきたりして,私も不安です。そういうとき私はいつも逃げていました。でも勝子さんは愛子さんに,「部落の私が怖い?」みたいな感じで自分の意見を言って闘っていたので,たぶんここから先もいろんな人にどんなことを言われても,自分の考えを持って闘っていったんじゃないかなと思います。」

2-⑩「勝子さんは結果的に何もできなかったと思います。一対多勢では,聞いてくれる,耳を持って聞いてくれる人もいないし,仮に少し人数が増えても,考えを改めてくれる人はなかなか話も聞いてくれないと思ったので,大人数の説得は難しいかなと思いました。だから集団になって,まとまって説得とかをしていくことが大切だなと僕は思います。」

声をあげられるという人,あげられないという人,ただそこにいるだけで闘っているという人,実際に闘っただろうという人,意見は様々です。

ひとりで闘える人もいます。でも,ひとりでは闘えない人もいます。

どちらが正しいというものではないのだと思います。

それぞれの闘い方を尊重し,リスペクトをし,自分にできる闘いをしていくことなのだと思います。

それにしても,中学生の皆さんそれぞれに,様々な悩みを抱えていることがよく伝わってきます。

いずれにしても,今必要なことは,対話する力,対話力です。

これは,進路選択においてもそうですが,この先の就職についても,結婚についても,人生の分岐の多くで必要になってくる力です。

喧嘩するのではなく,絶縁するのでもなく,まったく同じ考えにはならなくても,違った意見同士で互いにリスペクトをし,関係性をつないでいく力です。

聞いて,伝えて,折り合いをつけられる力です。

ここで,進路の悩みについて,発言を募りました。

2-⑪「自分も3校体験入学に行って,いろいろ高校の雰囲気とかいろいろ感じることはできたんだけど,高校に入ったときに,自分がもっとどういう感じ方になったのか分からんし,今から5か月もあるし。ほなけん,今めちゃ悩んでいろいろ考えて,勉強していろいろやっとるけど,結局どこに入っても,頑張るっていうのは一緒だし,楽しむっていうのも一緒だし,今悩むこともめちゃ大事だと思うけど,悩みすぎんと,自分の決定を応援できるような自分になりたいなと思いました。」

2-⑫「私も田村さんと同じで,高校体験に3校行ったんですけど,1つめが自分が住んどう所から遠くて,山の方で。でもその学校に通っている先輩たちは頑張ってるって聞いたし,実際体験に行って楽しかったんですけど。親とかにその体験に行って楽しかったよみたいなことを言って。でもそこの高校山の中やけん,バス通とか自転車で行くとか,結構通うのが困難で。でもまだ,あと5か月しかないんですけど,もっとじっくり考えて進路に向かっていこうと思います。ありがとうございました。」

大切なことは,どこに入ったかではなく,どこを出たかでもなく,誰かと比べるわけでもない。

「自分がどう生きるか」

3.これから新しく出会う人に,中学時代の人権学習を伝えるとすれば,あなたはどう伝えますか。何を伝えたいですか。みんなの発言を聞いて感じたことを返していきましょう。(発言一部抜粋)

各班の共有

3-①「私は人と関わるのが好きになれるって伝えると思います。大雑把に言ってしまったけど,私ならきっとそう言います。2年半人権を学んできて,いろいろな発見や考えが生まれたりしたけど,なかでも私が特に記憶に残っているのは,人権によっていろいろな人と関わったことです。人権の話をしているとき,いつもより少しでも「自分語り」として自分のことを話してくれたり,今まで話したことない子と人権で話をするとき,思ったより意見が似ていてちょっと仲良くなれたり,逆にまったく違う意見でも真剣に話を聞いてくれたり,そういった人権を通して人のあたたかさにふれることができる,みたいなことを伝えていけたらいいです。」

「人と関わるのが好きになれる」しびれました。

3-②「2番の質問ともかぶるんですけど,勝子さんのように僕の悩みは学校でおったら友達関係とか勉強のこととかで悩んで。家でおったら,僕の家は今は父と弟しかいないんですけど,父しかいないので,家の家事とかを全部父がやってくれて,僕も手伝おうと思ったら手伝うんですけど,でも手伝いすぎたら自分のことができなくて,勉強もできないし,好きなこともできないし。だから踏ん切りが難しくて,それが悩みというか,気がかりみたいな感じなんですけど。でも今のみんなの発表を聞いてたら,友達の悩みはしっかり聞いてあげて,相談に乗ってあげたり,悩みは認めてあげたりと言っていて。みんなが友達の悩みを聞いてあげるとか,そういう考えを持ってくれているのがいいなと思って。だから人権学習のいいところって,さっきの人のあたたかさを伝えられるっていうのと,僕もそう思うし,周りのみんなの意見を聞いて自分がもっと頑張ろうと思えるところだと思います。」

「周りのみんなの意見を聞いて自分がもっと頑張ろうと思える」またしびれました。

人権学習をすれば良くなるわけです。

3-③「これから出会う人に,中学時代の人権学習を伝えるとするならば,僕は人の見方が変わる人権学習をしたと伝えます。具体的に言うと,人権で求められるのは,共感や受けとめる力。一番大切なのは認め合う力だと思います。十人十色とあるように,お互いの違うところをリスペクトしたり,認めたりすることがいると思います。最初からお互いを認め合う力を持っている人はいません。だから人権学習をして,この力をつける方法を今も勉強していると感じています。人権学習で深く考える,深く知ることで,認め合う力を得ることができるように思います。だからこの場で発表して意見を聞いて,そういう考え方なんだとか,そういう見方もあったのか,などの気づいてないところを気づくきっかけとなるので,この場にいて僕は楽しいです。中学校の人権で終わらせないようにしたいです。」

3-⑧「自分自身を知るための学習だと言うと思います。いろんな人権問題を学んでいくときに,必ず自分に重ねたり,自分と対比させたりすることがあると思います。そして少しずつ自分のいいところとか悪いところとかを知っていくのだと思います。人の心を感じて,自分も喜び,感じ,そこから得られる教訓を,自分の人生に生かしていきたいと思います。そして,あの柳本さんの意見を聞いて思ったことなんですけど。人と関わることが好きになるっていうんですけど,私も人権学習を通して,人と関わることが好きになれたなと思ってて。こういう全体人権学習とか,人権こども塾だったり,中学生集会だったりとかで。特に中学生集会だったりだと,いろんな学年の,いろんな中学校の人たちと関わって,話していく機会があるので,それで他の学校の人権学習がこうだとか,他の学校ではこういうことをしているだとか,そういうことを知っていけるので,人権学習は固いことばっかりじゃないんだよって伝えるかなと思います。終わります。」

「人権学習は固いことばっかりじゃない」本当にその通りです。

3-⑨「私が伝えたいのは,私たちの学校がやってきた人権学習は,人権学習で学んだのは,国とか世界とか,そういう規模の重い問題だけじゃなくて,自分たちの悩みと向き合ったり他の人の悩みを聞いて,「あ,これ自分も同じやな」って,学年のみんなと心をつなげれる学習をしてきたよっていうことを伝えたいです。あと,私はあともう一つ伝えたいのは,人権学習でもちろん知識は必要だけど,それをどう使うか,その知識をいい方に使うのか,悪い方に使うのかを考える力というか,人のことを考えて,どうやっていい方向に向かっていくかを考える力が大切ということを伝えたいなと思いました。」

そうです。

固く難しい問題ではなくて,様々な問題を通して,「学年のみんなと心をつなげれる学習」なのです。

私たちのなかにある本当の思いを語り合う学習なのです。

3-⑫「私は3年間人権学習する間で,自分の語ることと,人の語っていることを聞いて,人の気持ちを知ることが大切ということを,何回も感じたし,みんなが発表しているのを聞いて,自分も考えることとか,勇気づけられることが多いので,これから新しく出会う人に伝えたいことは,まず相手のことを知ることが大事だよっていうことを伝えたいと思います。また柳本さんが言っていたように,人と関わるのが好きになるっていうので,私はもともと人としゃべるのが好きだけど,人権学習をするようになってから,人のことを知るのが怖くないというか,自分のことを言っても受け容れてもらえるので,人と関わるのがもっと楽しくなりました。」

3-⑬「私は人権学習を,班で自己紹介をして自分のことについて相手に伝えて,お互いの意見を原田さんみたいに,「誰誰さんの意見を聞いて私もこう思いました」みたいな,否定するんじゃなくて,尊重し合う。お互いを知るような人権学習をしてきたというふうに伝えます。」

3-⑮「僕が新たにできた人に人権学習を伝えるとしたら,僕たちが今まで習った人権学習は語り継がれていくべきもので,できる限り分かりやすく,どんな人でも理解できるような,今まで習ったことの人権学習の説明にしていきたいです。」

3-⑯「さっき吉成先生が,他校もいろんな人権学習を受けているということを言ったんですけど,私は新しく出会った人に伝えると同時に,その新しく出会った人からも話を聞いて,その出会った人も私が伝えたことをさらに別の人に伝えられるような,そんな伝え方を探していきたいなと思います。」

伝え,伝えられ,つながっていく。

そうやって,人権文化は広げていけるのだと思います。それを私たちの未来にしていきたい。

「みんなで語り合う人権学習」体験を,この年代でしておくかどうかは,すごく重要なことのように思います。

すべてではありませんが,この体験をした教え子たちは,人と関わる仕事に就いている子が多い気がします。

保育士,看護士,介護福祉士,教員。。。

そうでなくても,様々な仕事に就き,顧客目線で仕事をしているように思えます。

「多感」と言われるこの時期に,人の思いにふれる経験,人が信じられる経験をしておくことは,その後の人生に大きな影響を与えているように感じます。

中学生の発言のなかから,本当に大切なワードがたくさん出てきました。

「そうそう!その通り!」と思うことが何度もありました。

伝えたかったことがちゃんと入っていることに感動すら覚えました。

知ることだけじゃない。学習を通して,「自分を語る」のだということ。

そして互いのことをじっくり知り合うのだということ。

大切なことは,むしろそっちの方だということ。

それがなくて難しいことや知識だけだと,逆に使い方を誤って,差別者さえ生みかねないこともあるということ。

大切なことは,互いを知り合い,解り合い,つながりあうということ。

授業の最後に,拉致問題の横田めぐみさんの話題を出させてもらいました。お父さんの横田滋さんは地元八万小学校出身だからです。

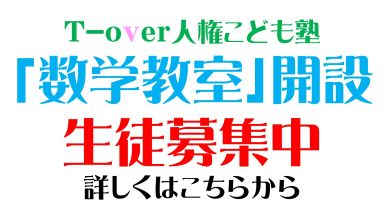

また,「SAG徳島秋のBBQ」「四国朝鮮学校交流フェスタ」「アウシュビッツオンライン研修会」「人権こども塾文化祭」についても紹介させてもらいました。

受験が終われば,高校生として人権こども塾にどうぞと。

世の中は,まだまだ民主的で人権が尊重されている社会とはいえません。

就職差別の問題を学ぶということは,これからの民主的な人材をつくっていくということです。

確かな人権感覚をもった,世界に通用する人材をつくっていくということです。

それは,誰かがつくってくれるのではなく,私たちが,自分がつくっていくということです。

次回11月18日は,最後の学年全体人権学習。

今回の授業についての「人権だより13号~17号」は,「八万中」からPDFで見られます。