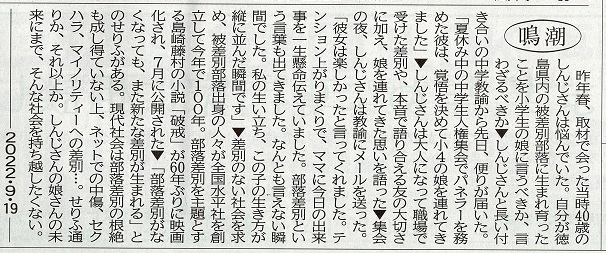

徳島新聞「鳴潮」に書いてくださいました

2022年9月19日付けの地元紙、徳島新聞1面のコラム、「鳴潮」に、当記者さんが原稿を書いてくださいました。

これはすごい!!!

記者さんとの出会いは古く、応神中学校勤務時代にまでさかのぼります。当時は平和学習についての取材だったのですが、その後もずっと覚えていてくださり、2021年3月17日に八万中学校体育館で行った、1・2年合同人権学習に取材に来てくださったのが事の発端でした。

そのときのテーマが部落問題で、シンジとはなちゃんに登壇してもらい、出会ったわけです。

当時の記録や人権だよりは、当HP「八万中学校」からご覧になれます。

今回、人権を語り合う中学生交流集会+’22にあらためてシンジが登壇したこと、その中身や決意、覚悟をお知らせしたところ、気持ちが大きく揺れ動いたらしく、記事に書いてくださることになりました。

県内外を問わず、同じような思いで気持ちが揺れている方、特に若者は多いと思います。そのような話は、個人的に教え子たちからも聞きます。

本当は揺れる必要などないことです。

堂々としていればいいし、隠す必要だってないことです。

にもかかわらず、どうして言えないのか。

言えない本人が弱いのか。

違います。

そこに差別を感じてきたから。

そこに差別があると知っているから。

そこに差別があるからです。

なければ、気兼ねなく言えます。言えないのは、この社会に、人を蔑んだり、バカにしたり、のけ者にしたり、いまだに非科学的な言い伝えを何の疑いもなく信じ込む風潮があるからです。

私たちは本当にちゃんと同和教育をしてきたのでしょうか。

ちゃんと残るような同和教育・人権教育をしてこられたのでしょうか。

「差別・被差別」の立場を起こしてきた当事者として、私は目を背けることができません。

これは、私の人間としての責務です。

物語は完結しません。

シンジの娘さんは、「これから」を迎えるのですから。

でも、私たちは知っています。彼女には大きな大きな、本当にたくさんのまだ見ぬ仲間がいるということを。

記事にすればこれだけですが、その脇には、ここに書けない多くの思いや出来事が、サイドストーリーがあります。今はそれをまとめているところです。何かの形になればと思っています。

物語は終わりません。

なお、今回シンジが登壇した人権を語り合う中学生交流集会+’22の記録については作成中です。作成でき次第報告書にしますし、当HPにもアップしますのでご覧いただければと思います。